李自成,一个被历史遗忘的名字,他的功绩常常被蒙上阴影,甚至被误解为乱世之贼。然而,真相可能远非如此简单。

李自成的历史角色远比表面看到的复杂,甚至有人认为他才是挽救华夏民族的关键人物。

那么,他到底做了什么,改变了什么,又为何长期被低估?

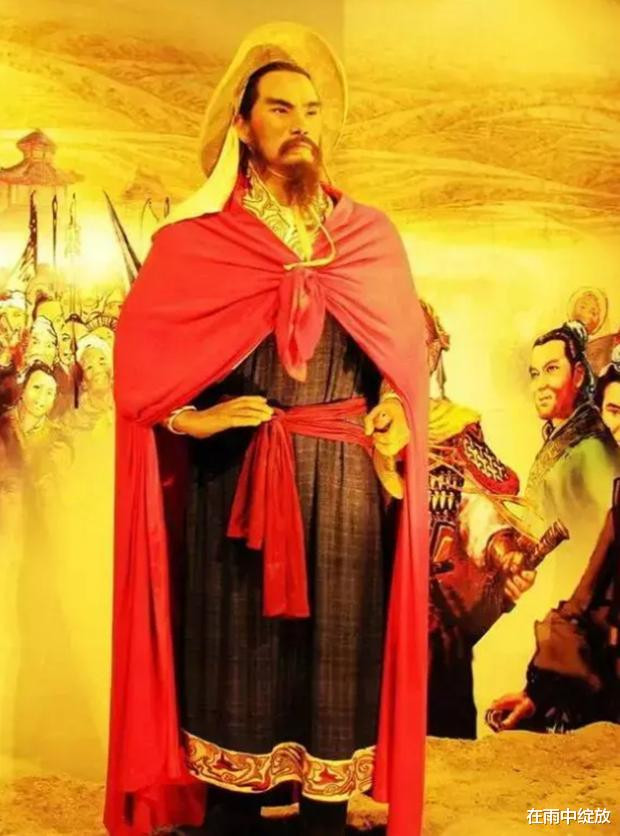

从驿站小吏到起义领袖

崇祯十五年的冬天格外寒冷,饥饿的农民在田野上捡拾着枯草和树皮充饥。

李自成站在驿站的窗前,望着这群衣不蔽体的百姓,内心翻涌着复杂的情绪。驿站里每天都有官员往来,他们锦衣玉食,对外面的惨状视若无睹。

这种强烈的对比让李自成无法平静。驿站的工作给了他近距离观察社会现实的机会,他看到税吏和地主勾结盘剥农民,看到饿殍遍野却无人施救。

寒冷的夜里,他经常辗转难眠,思考着这个腐朽的世界究竟出了什么问题。那些逃荒的农民中有他的乡亲,有他的邻居,甚至有他的亲人。

生活的重担压得他喘不过气,年幼的孩子经常饿得哭闹,妻子的眼神里充满了绝望。

这种生存困境不仅仅是他个人的遭遇,整个陕西的底层百姓都在承受着相似的苦难。

每天送走一批批衣着华贵的官员,迎来一群群衣衫褴褛的灾民,这种巨大的反差深深刺痛了他的内心。

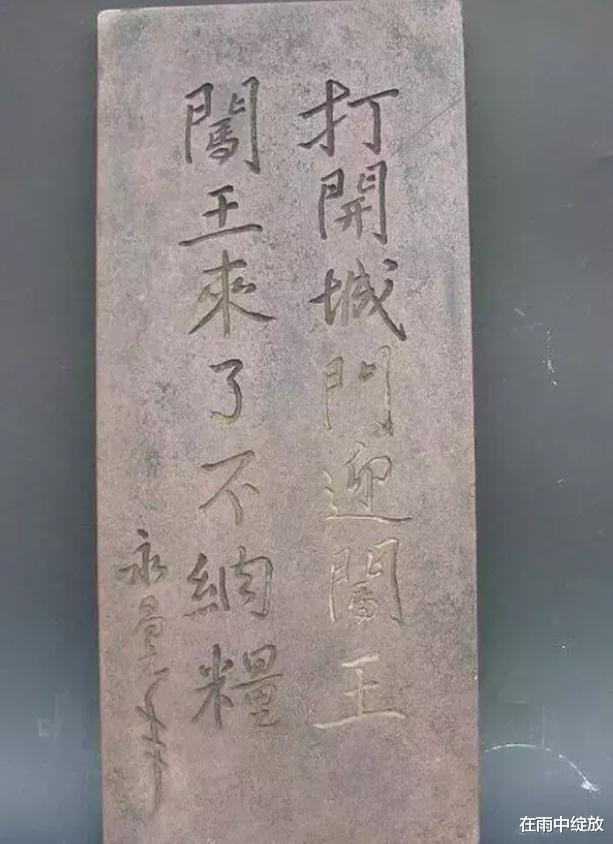

驿站的工作也让他接触到各地的消息,听说有人揭竿而起反抗压迫,这些信息在他心中播下了革命的种子。

帝国衰落的开端

万历皇帝的统治就像一个精心设计却逐渐失控的机器。最初二十年,这台机器运转顺畅,国库充盈,百姓安居。

张居正的改革为国家注入了新的活力,商品经济蓬勃发展,农业生产创下新高。可是张居正死后,万历开始消极怠政。他把自己关在深宫,对朝政置之不理。

大臣递上的奏折堆积如山,却得不到任何回应。这种态度导致整个政府机构陷入瘫痪。地方官员见皇帝不理朝政,纷纷钻营敛财。

税收制度崩溃,军饷无法保障,边防逐渐松懈。文官集团内部党争激烈,东林党和阉党的斗争消耗了大量的行政资源。

农民的赋税负担越来越重,土地兼并现象愈演愈烈。一些大地主甚至占有整个村庄的土地,农民沦为佃户,交纳高额的地租。

自然灾害频发,朝廷却无力救助。这种种问题交织在一起,像一张大网,把整个社会拖入深渊。

万历后期,连年战争耗费了大量的人力物力,却收效甚微。继任的皇帝们也无力扭转局面,朝廷的权威日渐衰落,官僚体系腐败不堪。

李自成的政治智慧

李自成坐在帐中,面前摆着各地送来的军报和民情调查。他深知单靠武力无法赢得真正的胜利。农民起义军历来都面临着一个难题:打下了城池却无法治理。

他决心突破这个困局。均田免粮政策的构想并非一夜而成,这是他走访了数百个村庄,倾听百姓心声后的结晶。

政策推行之初遇到了不少阻力,一些将领担心没有收入来源,军队会陷入困境。李自成耐心地向他们解释,只有让百姓过上好日子,才能有稳固的群众基础。

他在占领区建立了严格的军纪,禁止部队扰民。每个士兵都要参与春耕和秋收,帮助农民恢复生产。

追赃助饷政策更是一个妙招,他专门成立了调查组,深入了解每个地主和官员的家产情况。

那些来自民间的情报员带来了详细的资料,显示一些官员的家产已经超过了一个州府的年收入。

这些赃款追回后,不仅解决了军饷问题,还用于救济灾民。李自成经常亲自走访百姓,了解政策执行情况。

他发现有些地方官员在暗中克扣救济粮,立即派人严查严办。这种雷厉风行的作风赢得了民心。

大明王朝的最后挣扎

崇祯皇帝的书房里堆满了奏折,烛光下他的面容憔悴。他试图改变局面,每天批阅文件到深夜,可收效甚微。

朝廷的库房已经空虚,连皇宫的灯油都要节省。年轻的皇帝希望能找到救国的方法,可他继承的是一个千疮百孔的帝国。

他提拔了一批新的官员,却发现这些人很快就被现有的官僚体系同化。

军队的腐败更是触目惊心,将领们虚报人数,克扣军饷。边境的守军经常收不到粮饷,只能就地筑城自保。

天灾频繁,蝗虫过境,颗粒无收。地方官员上报灾情,请求减免赋税,可朝廷已经无力承担这些损失。崇祯尝试过各种改革方案,但每一次都碰壁。

他开始变得急躁易怒,动辄处死大臣。这种高压政策不但没有改善局面,反而加剧了朝廷的混乱。宫中的太监趁机敛财,把持朝政。

民间的抗税活动此起彼伏,地方政府完全失去了控制力。崇祯的改革就像是在补一条已经千疮百孔的破船,刚堵住一个窟窿,另一个更大的漏洞就出现了。

功过评说

李自成的形象在历史中始终充满争议。一些史料记载他在占领北京后纵兵抢掠,导致民众对起义军失去信心。

另一些记载又说他在统治区建立了有效的管理制度,让百姓过上了安定的生活。这些看似矛盾的记载恰恰反映了他的复杂性。

作为一个出身底层的领袖,他既有大格局的政治思维,也难免带着农民起义军的局限性。他能体察民情,知道百姓最需要什么,推出的政策直指时弊。

可在处理与知识分子的关系上,他显得有些粗暴。一些投降的官员被他斥为"铁蛋子",这种态度让许多文人望而却步。

在军事上,他善于调动群众的力量,创造了多个以少胜多的战例。但在建立新政权后,他未能很好地处理各阶层的关系,这也为后来的失败埋下了隐患。

有史料记载,他在统治期间重视农业生产,鼓励商贸发展,显示出不同于一般农民领袖的开明思维。可惜这些政策未能得到长期实施的机会。

《——【·结语·】——》

历史从来都不是非黑即白。李自成的故事告诉我们,评价一个历史人物,需要放在特定的历史背景下,从多个角度去思考和分析。

在那个特殊的年代里,他确实为千千万万的底层百姓带来了希望,这一点是无可否认的历史事实。